坂出市瀬居町は、stone篇者(ストーン、ヘンジャ)の生まれた所である

もともとは、備讃瀬戸(四国と本州が最も接している地域)に浮かぶ塩飽諸島の小島であったが

1968年番の州工業地帯の建設と共に四国本土と陸続きになった

縄文海進以前の-5000年頃には

海抜が120mほど上がっていた為、本州と四国は陸続きであった

現在塩飽諸島となっている島々は備讃連峰の尾根を形成していたのである

瀬戸内海島嶼部の山頂付近からは、石器時代、縄文時代、弥生時代、古墳時代と連続的に

遺跡が発掘されている。

塩飽諸島においても、ほとんどの島に石器、縄文の遺跡が確認されているのにのに対し

瀬居島には石器時代の遺跡(十の石遺跡)は確認されているが、縄文時代の遺跡は確認されていない

瀬居島より小さい他の島にも縄文遺跡があることから考えると、まだ発見されていないという

可能性の方が高いのではないかと推測している

というのも、塩飽諸島の内、沙弥島、与島、櫃石島は瀬戸大橋の橋桁となった為

埋蔵物文化財の発掘調査が、大題的に行われたが、瀬居島は橋の通過点とはならなかったので

遺跡調査が十分に行われなかったのだ

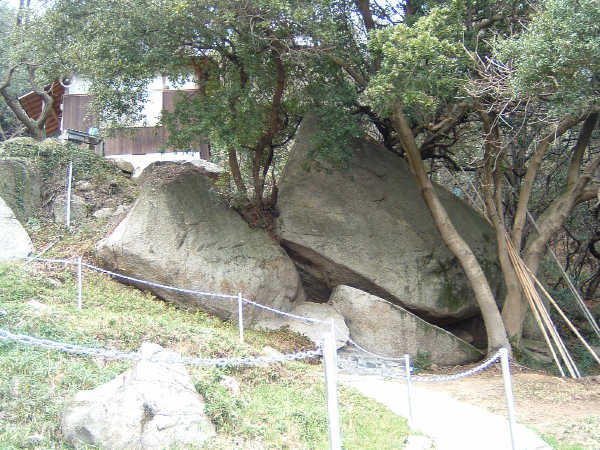

観音堂、下の岩石

観音堂の上の岩石群、大きい岩石は7〜8mくらい

30数年ぶりに、実家山頂へと上ることになった

標高123mの小さな山だが道と呼べる道は無い

昔は学校から帰ると毎日の様に山で遊んだり、山に畑があったりしたのだが、近年誰も

山に入らなくなってジャングルと化していた

どうせ道が無いのならということで、最短距離を取ることにした

瀬居八幡神社のある本浦部落には山裾に観音様が祭られている、そこからほぼ真上に

目指す山頂がある

久し振りに訪れた観音様は、石の上に立っていて、その巨大さに改めて驚いた

長さ8mほどの玉子型の岩石が2〜3個に割れ、その上下左右に巨石が連なっている

その石と石の間のわずかなスペースに御堂が立てられていて、これだけでもかなり見応えがある

山頂までの斜面は、距離はさほどではないが、勾配がきつく、木を掴みながら登る

道は無い、木と藪の中を、ナタで切り開きながら進む

途中に雑木に隠れてはいるが、4〜5m級の巨石が5体ほどある

どれも一体だけでも、十分に鑑賞に堪えうる巨石だ

これほどの数の巨石があったのかと改めて驚く

約2時間、藪と格闘した後、ようやく前方の空が開けてきた

傾斜が緩やかになってきた山頂部分に着いた時、眼前に広がった光景に思わず息を呑む

思いもよらぬほどに、完璧な姿で磐境が存在していたのだ

山頂部分に陰陽の石組みが備えられ

その裾元には約30個ほどの大小の岩が、雛壇のの様に配置されている

他には誰も居ない、岩と二人きりの贅沢な瞬間が流れてゆく

ふっと現実の肉体に戻ると、全身が強烈に酸素を欲している

腹がふいごの様に動いてエアーを送り込む

よろける様に、傍らの大振りな岩の上に座り込んだ

「ああ!帰って来たんだな.......」 と感じた

夕映えの磐座

もう一つの頂にある「一つ岩」岩の基礎部分にはクサビ状のストッパーがある

<聖石分類表>

|

名称 |

瀬居巨石群 |

|

型式 |

? |

|

人々の認識 |

? |

|

岩石の選定状況 |

自然利用、一部人為設置か? |

|

信仰的性格 |

? |

|

資料価値 |

一次資料 |

<調査報告書>

|

岩石の名称 |

瀬居巨石群 |

|

所在地 |

香川県坂出市瀬居町 |

存在する岩石

|

山頂にある磐座状の岩石群と麓まで続く巨石群 |

|

岩石の立地と向き |

瀬居山頂、東斜面 |

|

岩石の個数 |

陰陽一対と雛壇状の小石30個、麓から山頂までの間に20個ほど |

|

岩石の形状・規模 |

高さ3.5m、直径2.5mの陽岩、高さ2m幅4mほどの陰石、雛壇状に2mから0.5mほどの小石、山頂へ至る途中には7〜8m級の巨石がある |

|

岩石に宿るもの |

? |

|

中心的役割を担う聖石と向き |

陰陽石? |

|

文献史学的情報 |

? |

|

考古学的情報 |

? |

|

民俗学的情報 |

言い伝えによれば、江戸時代頃に、陰陽石の間で火を炊き祈願をしたといわれている |

|

岩石の信仰的環境 |

? |

|

信仰の発生要因 |

? |

|

聖石の信仰推定時期 |

? |

|

現在の岩石の状況 |

良好。 |

|

参考文献 |

? |

|

備考 |

全く歴史の表舞台には登場しない岩石である |