飯ノ山全景(北面より撮影)

讃岐平野のど真ん中にある飯ノ山は標高422mながら讃岐富士の名を冠する名山である

飯ノ山は古事記の国産み神話の下り

「二番目に、体がひとつで顔が四つある四国。

伊予(愛比売) 讃岐(飯依比古) 阿波(大宜都比売) 土佐(建依別)」

の飯依比古のことである、古来より飯の精の宿れる神体山として崇められきた

南西麗には飯依比古を祭神とする式内社「飯神社」がある

社は元は山上にあり、次に中腹に遂に山下に下ったという

古代土器川は山の東側を廻って大束川に入っていたが近世になって西側に切り替えた

いつの時代からの遺跡かは推測の域を出ないが

古代土器川流域に存在する宇多津町の御膳岩、三つ岩と無縁ではなかろう

また南方2.5kmには南海の悪魚を退治したといわれる讃留霊王の古墳がある

讃留霊王は大和武尊の子武殻王(タケカイコオウ)のことで

悪魚退治の後、讃岐に留まり讃岐綾君の祖となったとされ

城山神社に祀られている讃岐国造の始祖「神櫛別命」の甥ということになる

感草

この堂々とした石組はどうだろう?

あたかも孔雀が羽根を広げたかの様にゆったりと眼前に姿を表わしている

兵法で言えば鶴翼の構えとでも言えるような優雅な趣の磐座である

中央に屏風の様に高さ2.5m幅5mほどの鏡石が立ち

左右には高さ1.5m〜2mの立岩を配し、さらにその両翼に奇岩が並立している

中央部には階段状の石が鏡岩の下まで続きその上にはテーブル状の祭壇石がある

それらの岩石がほぼ真東へ向いて並んでいる、これは何を指しているのか?

たまたま居合わせた讃岐富士巨石愛護研究会の桑島氏が

「ここは、ほぼ磐座に間違いないと思うんや!」と力説した

この遺跡がこれほどの良好な姿で拝見出来るのも、氏が精力的に景観保全活動をしているおかげだ

桑島氏は何か用事があるらしく急ぐ様に下山された

ようやく落ち着いて乱れていた息も整ったので岩前で岩笛を奏上する

何故か登山者が途切れ静寂が辺りを覆った

磐座前にて磐笛を奏上する偏者

<聖石分類表>

|

名称 |

讃岐富士巨石群 |

|

型式 |

霊石型&自然石 |

|

人々の認識 |

畏敬的信仰 |

|

岩石の選定状況 |

自然利用、一部人為設置か? |

|

信仰的性格 |

民俗信仰(神道飯依比古) |

|

資料価値 |

一次資料(岩石祭祀遺蹟) |

<調査報告書>

|

岩石の名称 |

讃岐富士巨石群 |

|

所在地 |

香川県綾歌郡飯山町 |

存在する岩石

|

讃岐富士磐座 |

|

岩石の立地と向き |

飯ノ山(422m)東頂、 |

|

岩石の個数 |

周辺を含めると桑島氏の調査では40個に及ぶ大小様々な岩石が点在する |

|

岩石の形状・規模 |

山頂より少し下った東斜面、上部に縦2.5m幅5mほどの扇状鏡岩、左右に1.5〜2mの立岩 |

|

岩石に宿るもの |

讃岐の国魂飯依比古? |

|

中心的役割を担う聖石と向き |

鏡岩だが両翼の立岩その他大小の岩石全体で磐境を形成している、ほぼ東に面している |

|

文献史学的情報 |

西南麗の飯依比古を主祭神とする飯神社の元型である可能性が高い |

|

考古学的情報 |

近くからは石器と、弥生中期の土器が発掘されているが、縄文期の遺跡は出土していない、また麓には古墳時代前期からの古墳が数十基在る、大束川を2km下った下川津遺跡からは縄文晩期の遺物が発見されているが本格的な調査が行われた訳ではないので縄文期の資料は十分ではない |

|

民俗学的情報 |

讃岐富士と呼ばれる秀麗な飯ノ山は古来より神体山として崇敬の対象であった |

|

岩石の信仰的環境 |

讃岐平野のほぼ中央部にある名山讃岐富士山頂にあり、山そのものが飯依比古の身体山とされていた |

|

信仰の発生要因 |

讃岐富士の偉容による |

|

聖石の信仰推定時期 |

始まりは不明だがすでに弥生時代には何らかの祭祀が行われていたと考えられる |

|

現在の岩石の状況 |

良好。 |

|

参考文献 |

讃岐富士巨石愛護研究会桑島氏作成マップ、式内社研究(志賀剛)、飯山町史 |

|

備考 |

香川県史上特Aランクの重要な遺蹟である、保全に尽力されている桑島氏の調査結果を待とう! |

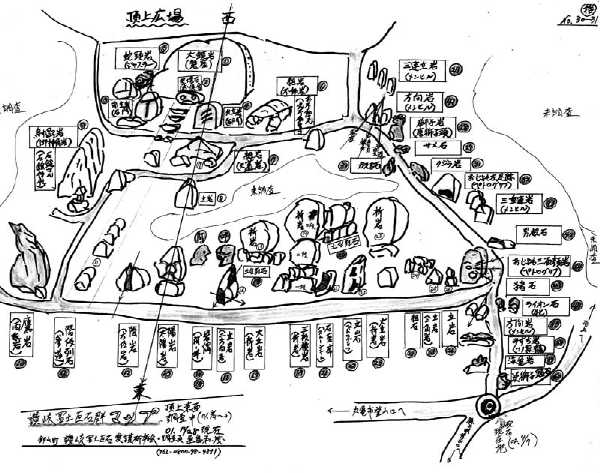

桑島氏が調査した飯ノ山巨石群のマップ、このアナログの素晴らしさがお解りいただけるだろうか?